Gaz de schiste

Le gaz de schiste, également appelé gaz de roche-mère ou gaz de shale (en anglais shale gas), est un gaz naturel contenu dans des roches marneuses ou argileuses riches en matières organiques, roches qui peuvent avoir une structure litée deschiste1. Ce gaz naturel, qui peut faire l'objet d'une exploitation, a pour particularité d'être resté piégé dans les porosités de la roche imperméable où il s'est formé. Cette imperméabilité est due aux argiles. Il est donc nécessaire de fracturer la roche pour pouvoir le récupérer.

Une étude menée par Schlumberger en 2007 a répertorié 688 gisements de gaz de schiste dans 142 régions pétrolifères dans le monde2,3.

Il joue un rôle croissant dans le mix énergétique des États-Unis, depuis le début du xxie siècle. Ce succès est sous-tendu par les fortes subventions accordées[réf. nécessaire], et par la législation locale, qui permet au propriétaire de mieux bénéficier des ressources géologiques qu'en Francenote 1.

Le potentiel gazier des schistes intéresse aussi plusieurs gouvernements du Canada, d'Europe, d'Asie et d'Australie. Divers analystes s'attendent aussi à ce que le gaz de schiste puisse accroître considérablement les approvisionnements énergétiques mondiaux4. Selon une étude du Baker Institute of Public Policy de l'Université Rice, l'augmentation de la production de gaz de schiste aux États-Unis et au Canada pourrait contribuer à empêcher la Russie, le Qatar et l'Iran de dicter des prix plus élevés pour le gaz qu'ils exportent vers l'Europe5.

Toutefois, les risques sismiques et les problèmes environnementaux constatés, et notamment la pollution de l'air et de l'eau, entraînent une forte défiance de l'opinion publique et de certains gouvernements vis-à-vis de cette ressource.

Du fait de ces intérêts antagonistes, le sujet fait l'objet de controverses via des blogs ou manifestations, ainsi que d'un lobbying de la part des différentes parties, tels que les sociétés industrielles ou les écologistes.

Sommaire[masquer] |

Géologie[modifier]

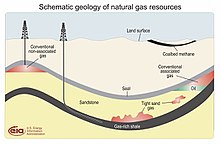

Le gaz de schiste est présent dans les « schistes » argileux sédimentaires, également appelés « shale » au Canada6, le terme lithologique approprié concernant la roche en tant que telle étant argilite ou parfois siltite, selon la granulométrie. En effet, en géologie, le mot schiste désigne plus proprement des roches métamorphiques. Le gaz de schiste est produit depuis des années (gaz conventionnel) dans des schistes fracturés naturellement, mais la matrice rocheuse des schistesprésente une faible perméabilité. L'exploitation commerciale à grande échelle nécessite donc une fissuration artificielle de la roche pour en augmenter la perméabilité ; l'essor du gaz de schiste ces dernières années a été stimulé par l'utilisation à grande échelle de la technique de fracturation hydraulique. Le taux de récupération possible est de l'ordre de 20 à 40 %.

Les schistes qui ont un potentiel économique de production gazière partagent un certain nombre de caractéristiques ; ils sont riches en matière organique (0,5 % à 25 %)7, et sont habituellement des roches sources pétrolières à l'origine de gaz thermogéniques (l'action de la chaleur et les pressions élevées convertissent le pétrole en gaz naturel). Ces schistes doivent être assez fragiles et assez rigides pour se fracturer et maintenir les fractures ouvertes. Dans certaines régions, les couches schisteuses à fort rayonnement gamma naturel sont réputées plus productives : un niveau élevé de rayonnement gamma est souvent corrélé à une forte teneur en carbone organique8. Ce sont souvent des schistes gris foncés, éventuellement carbonés et calcaires.

Une partie du gaz provient des fractures naturelles, le reste étant piégé dans les pores ou absorbé dans la matière organique. Le gaz libre des fractures est immédiatement accessible ; le reste n'est libéré que plus lentement et sous la pression créée via le puits et avec l'aide d'additifs chimiques.

Technique d'extraction[modifier]

Le procédé commun s'appuie sur le forage dirigé (souvent horizontal), associé à la fracturation hydraulique, d'un grand nombre de puits. Le forage directionnel consiste à forer non pas verticalement, mais à une profondeur et un angle qui permettent au puits de rester confiné dans la zone potentiellement productrice, comme le montre le schéma ci-dessus. La fracturation hydraulique consiste à provoquer un grand nombre de micro-fractures dans la roche contenant le gaz, permettant à celui-ci de se déplacer jusqu'au puits afin d'être récupéré en surface. La fracturation est obtenue par l'injection d'eau à haute pression dans la formation géologique, autour du point d'injection9.

On ajoute des additifs dans l'eau afin d'améliorer l'efficacité de la fracturation :

- du sable de granulométrie adaptée, qui va s'insinuer dans les micro-fractures et empêcher qu'elles se referment ;

- des biocides destinés à réduire la prolifération bactérienne dans le fluide et dans le puits ;

- des lubrifiants qui favoriseront la pénétration du sable dans les micro-fractures ouvertes par la pression de l'eau ;

- des détergents qui augmentent la désorption du gaz et donc la productivité des puits.

La multitude de puits forés en fait une technique inadaptée aux milieux urbanisés.

Les méthodes d'extraction des hydrocarbures de roche-mère actuellement employées sont anciennes: le forage horizontal est généralisé depuis les années 1980, et les débuts de la fracturation hydraulique remontent à 1948. Plus de 10 000 fracturations sont effectuées chaque année dans le monde, y compris pour la géothermie ou la production d'eau potable10. Selon des professionnels[réf. nécessaire], le coût total d'un seul forage s'élèverait entre 8 à 10 millions de dollars dont 40 à 50 % pour la plateforme de forage, 8 à 10 % pour l’acquisition des tubes et coffrages et 30 à 40 % pour la fracturation hydraulique.

Une nouvelle technique, la fracturation par arcs électriques[réf. souhaitée], consiste à envoyer des ondes de chocs électriques afin de fracturer la roche, mais pour le moment cette technique en est encore au stade expérimental. Deux brevets ont été déposés en mars 2011[réf. souhaitée].

Une fois l'exploitation terminée car la ressource épuisée, le forage est refermé avec des bouchons de ciment mesurant entre 50 et 100 m d'épaisseur à plusieurs niveaux différents.

Plusieurs techniques alternatives sont actuellement à l'étude11 : remplacer l'eau par du gaz comme le propane, stimulation par arc électrique ou chauffage de la roche, mais elles sont encore balbutiantes. Celle qui semble la plus propre, baptisée fracturation exothermique non hydraulique ou fracturation sèche12, inventée pour les forages en région Arctiques où l'eau gèle et se fige trop rapidement, n’utilise ni eau, ni explosifs, ni acides, ni solvants, mais de l'hélium chaud.

Aspects économiques[modifier]

Aspects micro-économiques - Rentabilité des extractions[modifier]

Bien que des gaz de schiste soient exploités commercialement depuis plus d'un siècle dans le bassin des Appalaches et dans le bassin de l'Illinois aux États-Unis, ces puits n'étaient rentables sur le plan économique que grâce à une forte déréglementation et une politique active desubventions, sous forme de crédits d'impôts. La hausse des prix du gaz naturel des années 2000 et les progrès technologiques enregistrés dans le domaine de la fracturation hydraulique et des forages horizontaux ont cependant amélioré la rentabilité du gaz de schiste. Ses coûts de production sont généralement plus élevés que pour les gisements traditionnels, en raison des coûts élevés du forage horizontal et de la fracturation hydraulique. Et il existe des incertitudes sur la rentabilité de leur exploitation sur d'autres zones géographiques, d'autant que dans le même temps, la forte production aux États-Unis, liée à une demande de gaz moindre a fait chuter le cours du gaz13.

L'Amérique du Nord est le chef de file dans le développement et la production de gaz de schiste. Le succès économique du Barnett Shale au Texas[réf. nécessaire] a stimulé la recherche d'autres sources de gaz de schiste aux États-Unis et au Canada.

Aspects macro-économiques - Enjeux géo-stratégiques[modifier]

Alors que les zones d'exploitation de gaz naturel sont concentrées sur quelques pays, dont la Russie, les gisements de gaz de schiste sont présents en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. La Russie, qui détient 20 % des réserves de gaz naturel, est le premier exportateur mondial. L'exploitation des gaz de schistes permettrait ainsi aux trois autres blocs de diminuer leur dépendance à l'égard de la Russie. Une autre partie du gaz produit dans le monde provient de co-produits de la production pétrolière, et cette source d'approvisionnement diminuera au même rythme que celle du pétrole14. Pour ces raisons, et si la rentabilité est avérée, il est stratégique pour les États d'utiliser cette ressource qui leur permettrait de réduire leur dépendance énergétique. Tout comme il est stratégique pour les compagnies pétrolières d'être présentes sur ce créneau qui demande un fort savoir-faire. Aux États-Unis, où la production était initialement le fait de petites entreprises, un mouvement de concentration s'est opéré, avec le rachat de celles-ci par des entreprises pétrolières13.

Pour une partie de ses opposants, l'exploitation des gaz de schiste retarderait le développement de politiques d’efficacité et d’économie d’énergie et celui des énergies alternatives comme les énergies renouvelables[réf. nécessaire]. Ce dernier argument n'est cependant pas partagé par tous. Pour ses défenseurs, loin d'empêcher le développement des énergies renouvelables, la production d'hydrocarbures de schiste permettrait de remplacer des importations extrêmement coûteuses et risquées15.

À l'inverse, les conséquences économiques sur d'autres secteurs que l'industrie énergétique sont insuffisamment prises en compte. Des retombées négatives, via les pollutions engendrées, ont été identifiées dans le secteur des eaux de source et eaux potables16, et ont donné lieu à une forte opposition, au moins en France, dans les secteurs du tourisme et de l'agriculture.

La conjonction d'intérêts stratégiques pour les uns, devant amener les États à subventionner le secteur, et les milliards déjà dépensés pour les autres, liés aux incertitudes sur la rentabilité de l'exploitation fait craindre l'avènement d'une bulle spéculative17.

Aspects environnementaux[modifier]

L'exploitation du gaz de schiste donne lieu à de vifs débats entre ses opposants et ses partisans, qui s'appuient sur les arguments suivants.

Bilan énergétique global et émissions de gaz à effet de serre[modifier]

Le calcul du bilan total au regard de la contribution à l'effet de serre implique d'ajouter au CO2 issu de la combustion du gaz, celui qui est issu du pétrole dépensé pour la construction et le fonctionnement des puits, mais aussi le méthane qui fuit vers l'atmosphère lors de l'extraction et lors du transport du gaz. Des fuites sont visibles (en infrarouge, montrées par le film Gasland), et la NOAA avait déjà identifié en 2007 des panaches occasionnels d'air pollué par du méthane, du butane et du propane19, puis en 2008 à partir de nouveaux équipements dans la région, permettant un échantillonnage et analyse en temps réel qui ont montré comme origine le bassin Denver-Julesburg, où plus de 20 000 puits de pétrole et de gaz ont été forés en 40 ans. Une quantification plus fine des fuites a été faite dans ce bassin en 2011 par deux équipes distinctes, de l'Université Cornell et de l'EPA (Environmental Protection Agency) ; Ces deux équipes ont conclu en 2011 qu'on manquait encore de données fiables (peu de mesures réelles de terrain, malgré la présence de dizaines de milliers de puits) mais selon les données disponibles, les émissions de méthane provenant des gaz de schiste étaient beaucoup plus élevées que ce qu'affirmait l'industrie gazière.

Sur la base des données de l'EPA et de l'industrie gazière elle-même, Robert Howarth (Université Cornell) affirmait en 2011 dans Climatic Change Letters que l'empreinte carbone du gaz de schiste dépassait celle des puits de gaz conventionnels ;

En effet, chaque puits de gaz de schiste perd de 3,6 % à 7,9 % de son méthane dans l'atmosphère (c'est 30 % à 200 % de plus qu'à partir d'un puits conventionnel)20. R. Howart a proposé d'appliquer à ces pertes non plus l'indice de pouvoir de réchauffement global (PRG) retenu par le 4e rapport d’évaluation du Giec (soit 72 fois le pouvoir réchauffant du CO2 pour une période de 20 ans), mais l'indice proposé en 2009, par Drew Shindell de la NASA, plus élevé de 23 % en moyenne, car intégrant les interactions climatiques des gaz à effet de serre (GES) avec les aérosols particulaires de l'air, alors l'empreinte en équivalent CO2 d’un puits de gaz de schiste en 20 ans serait de 20 à 50 % plus élevée que si on avait utilisé du charbon pour produire la même quantité d'énergie20,21.

En 2012, le caractère massif des fuites de méthane était confirmé par des analyses faites en 2011-2012, publiées dans un rapport de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) dans le journal Nature (février 2012) ; Le CH4 perdu dans l'air l'est en quantité au moins deux fois supérieur à ce qu'annonçaient les industriels gaziers18 ; dans le bassin Denver-Julesburg (près de Denver) en exploitation ce sont dans ce bassin environ 4 % de la production qui sont perdus dans l'atmosphère (sans prendre en compte d'autres pertes à partir des systèmes de canalisations et de distribution). Ces chiffres confirment l'évaluation de Howarth de 2011, qui avait été contestée par l'industrie gazière et certains universitaires. Le processus de fracturation implique que de premiers rejets irréguliers (bulles de gaz et « rots de production » que les sociétés gazières rejettent dans l'air au début (durant un mois voire plus)18. Ce n'est que quand la production est régulière que le puits est relié à un pipeline18. En fin de vie, d'autres fuites plus diffuses peuvent survenir. Les nouvelles données de terrain montrent qu'une petite partie du CH4 perdu provenait de réservoirs de GPL (stocks avant expédition), « mais une grande partie de celui-ci (le CH4) est juste du gaz brut fuyant de l'infrastructure », avec de 2,3 à 7,7 % de perte, soit une estimation moyenne de 4 %, légèrement plus élevée que celle faite par l'université Cornell en 2011 (de 2,2 % à 3,8 %) pour les puits et la production de gaz de schiste. Cette estimation est également plus élevée que celle, précédente de l'EPA (qui a révisé sa méthodologie,« ce qui a en 2011 à peu près doublé l'inventaire officiel des émissions de l'industrie du gaz naturel au cours de la dernière décennie aux États-Unis »18. 1,9 % du gaz perdu durant la durée de vie d'un forage s'échappe du puits lui-même à la suite de la fracturation. Capter et stocker ce gaz et ceux issus du processus de fracturation est techniquement faisable, mais trop couteux selon l'industrie gazière18.

L'EPA a annoncé pour avril 2012 un règlement promouvant de tels changements en réglementant les émissions des champs gaziers18.

Robert Howard précise que le gaz de schiste aurait pu avoir un certain avantage sur le charbon s'il était uniquement brûlé dans des centrales performantes pour produire l'électricité, mais hélas, seuls 30 % du gaz américain servent à faire de l'électricité, 70 % étant affectés au chauffage individuel, qui ne bénéficie pas d'un tel avantage18.

L'administration Obama aux États-Unis estime toutefois que l'intensification de l'exploitation des gaz de schiste permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre22. Cependant, la production et le transport ne peuvent éviter des rejets accidentels ou délibérés de méthane, principal constituant du gaz naturel, dont le potentiel de réchauffement global est très élevé.

Les techniques d'extraction[modifier]

Impact sur l'eau et l'air du site[modifier]

Les préoccupations officielles pour les impacts environnementaux et sanitaires induits par la fracturation hydraulique apparaissent vers 2010, notamment avec l'EPA qui - à la demande du Congrès américain - a décidé d'étudier (de 2010 à 2012) ses conséquences sur les eaux potables et lasanté publique, après la publication d'une première synthèse en 2004, et de fortes alertes enregistrées sur la zone de Barnett Shale23 par la revue American Scientist. Ces alertes sur des émissions importantes de gaz carcinogènes dans l'environnement ont été confortées par le film documentaire Gasland de Josh Fox (2010)24. Celles sur la contamination de nappes phréatiques superficielles par du gaz et des fluides de fracturation, a fait l'objet d'explication de l'Institut Français du Pétrole, qui les attribue à un défaut de cimentation de la partie supérieure du forage25. Le congrès des États-Unis a réservé en 2010 un budget pour ces questions et l'EPA a confié à son Bureau de recherche et développement (Office of Research and Development ou ORD26) une étude scientifique à lancer en 2011, après des ateliers de travail et consultations d'experts (de juillet à septembre 2010) et appel public à expertise27 concernant les effets possibles de la fracturation hydraulique sur les ressources en eau potable. L'EPA prévoit une évaluation de l'étude par des pairs. Des manifestations de citoyens et d'associations ont eu lieu dans divers pays en opposition à ce mode d'extraction ainsi qu'à l'usage continu d'énergies fossiles.

Selon des études récentes28, « On utilise dans les techniques de forage des centaines de produits chimiques qui sont pour la plupart toxiques, voire cancérigènes. Ces polluants peuvent s’infiltrer dans les nappes phréatiques, contaminer l’eau que nous consommons et donc avoir des effets sur notre santé. À cela s’ajoute la question du retraitement des eaux usées qui remontent à la surface et que nous ne savons pas traiter… » expliquait le Dr Pierre Souvet, Président de l’ASEF dans un communiqué de presse29. L’ASEF s’est mobilisée pour lutter contre l’exploitation de ce gaz en France et a dénoncé ses dangers sur la santé. Dans une dépêche AFP datée du 28 août 2012, l'ASEF dénonçait les dangers de l'exploitation des gaz de schiste sur la santé30. Trois jours plus tard, l'Amicale des foreurs et des métiers du pétrole (AFMP) s'insurgeait contre ces déclarations31.

Consommation d'eau[modifier]

Chaque forage nécessite une quantité importante d'eau. Seule une partie de l'eau est récupérée32, polluée par les additifs des fluides de fracturation.

En 2012, la sécheresse aux États-Unis a opposé les agriculteurs et certaines villes aux pétroliers pour l'accès à la ressource. Ainsi, au Texas (en situation de sécheresse depuis l'été 2011), des municipalités ont prohibé l'utilisation de l'eau pour les forages et d'autres villes en ont interdit le transport32. Le 16 juillet, la Pennsylvanie a interdit à la soixantaine de sociétés de forage qui exploitent notamment le gisement Marcellus de pomper l'eau de certaines rivières, alors que les pétroliers texans et du Montana ou du Dakota peinaient également à s'approvisionner en eau32. Dans certains états les agriculteurs qui avaient les droits sur l'eau vendent leur eau aux pétroliers à un prix qui a plus que doublé33,32 suite à la canicule, ce qui a ainsi freiné l'implantation de nouveaux puits. Les agriculteurs du Colorado voient des sociétés de forage plus riches qu'eux qui achètent l'eau lors des ventes aux enchères des ressources hydrauliques (moyen courant d'attribution de cette ressource aux États-Unis)32. Au même moment le secteur nucléaire et d'autres centrales électriques risquent de manquer d'eau pour leur refroidissement.

Risques sismiques[modifier]

Selon le British Geological Survey, le centre britannique des tremblements de terre, il existe un lien bien connu entre fracturation hydraulique et tremblements de terre. En juin 2011, la société Cuadrilla Resources a dû interrompre son activité d'exploration dans le nord-ouest de la Grande-Bretagne, en raison de plusieurs séismes de magnitude 1,5 à 2,334.

Plus qu'à la fracturation des roches, ces séismes seraient principalement dus à l'injection d'eau. Le phénomène avait été constaté dans le Colorado en 1960, alors que l'armée américaine se débarrassait par injection dans le sous-sol d'armes chimiques. Le séisme enregistré d'une magnitudede 5,5 sur l'échelle de Richter avait conduit à l'arrêt de ces injections35.

Intérêts antagonistes et lobbying[modifier]

Du fait des intérêts contradictoires, et d'une sensibilité de la population plus réceptive aux aléas environnementaux directs qu'aux enjeux géopolitiques, le sujet des gaz de schiste fait l'objet de fortes controverses. Des manifestations se sont déroulées pour demander l'interdiction de l'utilisation de cette technique. L'interdiction de la fracturation hydraulique a par ailleurs été plusieurs fois confirmée par le gouvernement en France.

Perspectives mondiales[modifier]

Afrique[modifier]

Afrique du Sud[modifier]

Le gouvernement sud-africain a décidé de lever, le 8 septembre 2012, le moratoire instauré en 2011 sur l'exploration du gaz de schiste36.

Algérie[modifier]

Selon les résultats préliminaires de l’évaluation du potentiel de gaz non conventionnels commandée par le gouvernement, les réserves de gaz non conventionnel algériennes sont aussi importantes que celles des États-Unis. La loi sur les hydrocarbures devrait être modifiée afin d’introduire la réglementation nécessaire pour exploiter le gaz non conventionnel, devenu une nécessité pour permettre au pays de satisfaire la demande locale et d’assurer son indépendance énergétique à l’horizon 205037. L'Algérie possèderait 17 000 milliards de mètres cubes de gaz de schiste38, quatre fois plus que ses réserves de gaz conventionnel.

Tunisie[modifier]

La production du gaz de schiste en Tunisie a commencé en 2010. Plusieurs sociétés comme Winstar Resources, PERENCO ou Cygam Energy ont déjà commencé à utiliser la méthode de la fracturation hydraulique. Le gouvernement tunisien a confié à Shell en septembre 2012 la prospection dans la région de Kairouan (pas encore confirmé : en phase de recherche). Cette décision ne trouve pas l'unanimité et des voix commencent à se lever contre ce projet39.

Amérique du Nord[modifier]

Canada[modifier]

Québec[modifier]

Des explorations ont été faites mais la population a demandé un moratoire pour la sécurité de ses ressources, de son environnement et de sa santé.

En 2010, treize compagnies ont acquis des droits d'exploitation sur un territoire majoritairement situé dans la vallée du Saint-Laurent40.

Le projet global a récemment été estimé à environ 20,000 puits dans les régions concédées. Cela représenterait environ 40 000 km de conduits souterrains et un puits environ tous les kilomètres41.

Les industries présentes sont40:

- Junex Inc.

- Gastem Inc.

- Pétrolympia Inc.

- 333817 Alberta Ltd

- Molopo Canada Inc.

- Altai Resources Inc.

- Talisman Energy Inc.

- 9220-5558 Québec Inc.

- Greencastle Resources Ltd

- Intergaz Exploration, Sec

- Ressources & Énergie Squatex inc.

- X-Terra Resources Corporation

États-Unis[modifier]

Le premier puits de gaz commercial foré aux États-Unis, à Fredonia (État de New-York) en 1821, était un puits de gaz de schiste de la formation de schiste du Dévonien de Fredonia. Cependant, depuis la découverte des puits de pétrole Drake en 1859, la production de gaz de schiste a été éclipsée par les grands volumes produits par les réservoirs de gaz conventionnel.

En 1996, les puits de gaz de schiste aux États-Unis ne produisaient que 0,3 TCF (milliards de pieds cubes : 1 TCF vaut 28,3 milliards de mètres cubes), soit 1,6 % de la production américaine de gaz; la production a plus que triplé en 2006, pour s'établir à 1,1 TCF par an, soit 5,9 % de la production nationale.

En 2005, il y avait 14 990 puits de gaz de schiste aux États-Unis42. Un nombre record de 4 185 puits de gaz de schiste ont été forés en 200743. En 2007, les gisements de gaz de schiste figuraient en bonne place parmi les principaux gisements gaziers aux États-Unis en termes de volumes produits; ainsi, le Barnett/Newark East se classait au 2e rang, tandis que l'Antrim figurait en 13e place44.

Début 2011, on compte 493 000 forages d'exploitation actifs dont 93 000 au Texas et 71 000 en Pennsylvanie.

Une étude menée par le MIT estime que le gaz naturel fournira 40 % des besoins énergétiques des États-Unis dans l'avenir, contre 20 % aujourd'hui, grâce en partie aux abondantes réserves de gaz de schiste45.

Afin de pouvoir puiser dans ces réserves, une loi est promulguée, interdisant aux propriétaires terriens de refuser un forage de gaz de schiste dans leur propriété46,47.

Le mardi 21 juin 2011, l'Arkansas Oil and Gas Commission (Commission du pétrole et du gaz de l'Arkansas), fait passer un moratoire, interdisant temporairement l'exploitation par fracturation, en raison de 1220 tremblements de terres recensés provenant de cette technique depuis le début de l'année et notablement un de magnitude 4,7 sur l'échelle de Richter48. Par ailleurs, les impacts sur l'environnement et la santé humaine sont dénoncés par le Sierra Club49 et le mouvement Stop the Frack Attack50.

Les opérateurs industriels étaient en 2010 au nombre de neuf :

Europe[modifier]

Bien que l'Europe ne produise pas de gaz de schiste à l'heure actuelle, le succès économique de leur exploitation en Amérique du Nord a incité les géologues dans un certain nombre de pays européens à examiner le potentiel de production de leurs propres schistes riches en matières organiques51,52,53,54.

La société norvégienne Statoil est impliquée dans une coentreprise avec Chesapeake Energy pour produire le gaz de schiste du Marcellus Shale dans le nord-est des États-Unis. La société a manifesté son souhait de capitaliser sur ses connaissances pour développer le gaz de schiste en Europe. L'entreprise poursuit par ailleurs une campagne d'acquisitions dans les formations de Marcellus, Bakken et Eagle Ford55.

La société russe Gazprom a annoncé en octobre 2009 qu'elle envisageait l'achat d'un producteur américain de gaz de schiste afin d'acquérir une expertise qu'elle pourrait utiliser pour développer le potentiel de la Russie56. Dans le Barnett Shale au Texas, la compagnie pétrolière françaiseTotal participe à une coentreprise avec Chesapeake Energy, alors que la société italienne ENI a acquis une participation dans Quicksilver Resources.

Les formations schisteuses propices en Europe comprennent des schistes du nord de la France57 le schiste de l'Alum dans le nord de l'Europe et les schistes du Carbonifère en Allemagne et aux Pays-Bas58

Selon la société d'études IHS-Cera59, l'exploitation du gaz de schiste est indispensable à l'Europe pour compenser le déclin amorcé de sa production de gaz naturel conventionnel60. L’association Eurogas, Union Européenne pour l’Industrie du gaz naturel, émet elle un avis plus modéré sur le développement de gaz non conventionnels en Europe. Selon son président, Jean-François Cirelli, numéro deux du groupe énergétique GDF Suez, bien que le développement du gaz de schiste ait la capacité d’accroître les réserves mondiales de gaz et qu’il puisse compenser un déclin de la production sur le long terme, le gaz non conventionnel ne bénéficie pas d’un cadre suffisamment incitatif pour se développer61.

Par ailleurs, selon de nombreux économistes, la chute du prix du gaz aux États-Unis due à l'essor de la production des gaz non conventionnels profite aux industriels américains au détriment des Européens. Ceci est particulièrement notable dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie, avec un écart de compétitivité croissant de part et d’autre de l’Atlantique et des transferts de capacités considérables depuis l’Europe et l’Asie vers les États-Unis62.

Un rapport de 2012 de la commission Européenne indique que, contrairement aux États-Unis, «la production de gaz de schiste ne rendra pas l'Europe auto-suffisante en gaz naturel. Dans le scénario le plus optimiste les importations peuvent être réduites à un taux d'environ 60 %.»63

Allemagne[modifier]

ExxonMobil détient des baux sur 750 000 hectares dans le bassin inférieur de la Saxe en Allemagne, où elle projetait de forer dix puits de gaz de schiste en 200964.

Autriche[modifier]

OMV travaille sur un bassin, près de Vienne65. Toutefois, le 17 septembre 2012, OMV annonce ne pas donner suite à l'exploitation de ces réserves pour des « raisons économiques »66.

Danemark[modifier]

Le Danemark étudie actuellement très sérieusement la possibilité d'exploiter des gaz de schiste et se lance dans la recherche de ces hydrocarbures67.

Espagne[modifier]

Des prospections ont été réalisées dans la province d'Alava (sud du Pays basque) et laissent penser que la zone abrite dans son sous-sol 184,5 milliards de mètres cubes de gaz, soit 60 fois la consommation annuelle de la région Pays basque et 5 fois celle de l'Espagne68. Pas encore exploités, ces hydrocarbures de schiste sont cependant considérés par le président du gouvernement autonome basque – lehendakari, le socialiste Patxi López, comme "une opportunité motrice pour le développement industriel et l'activité économique." La région prévoit de s'allier avec l’entreprise texane Heyco pour forer les premiers puits de gaz de schiste dès 201269.

France[modifier]

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE) la France serait, avec la Pologne, le pays européen aux ressources en gaz de schiste les plus importantes. Les deux bassins potentiellement riches en hydrocarbures de schistes en France sont le quart nord-est et le sud-est du pays70. 64 permis d'exploration71 ont été délivrés en 2010 par Jean-Louis Borloo, faisant ensuite l'objet d'un désaveu par le gouvernement en 201172. Les conséquences environnementales, inquiétant les populations concernées ont amené les députés français à provisoirement légiférer73.

Le 30 juin 2011, la France devient le premier pays à refuser la fracturation hydraulique, une méthode jugée hautement polluante74. Cependant, d'autres techniques non conventionnelles de fracturation du schiste restent autorisées75.

Ainsi, à la suite de ce vote, trois permis d'exploration (sur un total de 64) ont été annulés76. Mais les écologistes se déclarent alors préoccupés par les 61 autres permis encore en vigueur77 en France et s'inquiètent également de l'article 4 de la loi, autorisant des « expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public »78.

Le 20 juillet 2012, la ministre de l'écologie Delphine Batho confirme que le gouvernement maintient clairement et nettement l'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste : « nulle part dans le monde il n'a été prouvé que cette exploitation pouvait se faire sans dégâts considérables sur l'environnement et avec des risques importants pour la santé »79.

De son côté, la société française Total souhaite axer sa stratégie sur l'exploitation de ces gaz, et conclut des accords avec la Chine et le Qatar, qui deviennent ses premiers actionnaires80.

Le 14 septembre 2012, dans un discours lors de la Conférence environnementale, le président François Hollande annonce « J'ai demandé à Delphine Batho (…) de prononcer sans attendre le rejet de sept demandes de permis déposés auprès de l’État et qui ont légitimement suscité l'inquiétude dans plusieurs régions. S'agissant de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, telle sera ma ligne de conduite tout au long de mon quinquennat. »81. Il précise que « Dans l'état actuel de nos connaissances, personne ne peut affirmer que l'exploitation des gaz et huiles de schiste par fracturation hydraulique, seule technique aujourd'hui connue, est exempte de risques lourds pour la santé et l'environnement. »82

Le 5 novembre 2012, bien que le rapport Gallois préconise d'étudier d'autres méthodes d'extraction de gaz de schiste, la seule méthode connue par fracturation hydraulique causant une pollution importante de l'eau en sous-sol, François Hollande refuse suite à la pression des écologistes83.

Contrairement à ce qu'ont déclaré Michel Rocard et François Fillon, l'exploitation du gaz de Lacq n'a pas utilisé la technique de fracturation hydraulique84.

En novembre 2012, le Ministre du Redressement Productif Arnaud Montebourg a estimé, lors d'un colloque organisé par l'Union française de l'électricité85, que la France devait exploiter son gaz de schiste à l'aide de techniques propres plutôt que de l'importer.

En décembre 2012, bien que la France refuse l'exploitation et les essais techniques sur son propre territoire, elle a signé un accord avec l'Algérie86 pour rechercher les gaz de schiste de ce pays qui serait lui aussi doté d'un important potentiel 87.

Hongrie[modifier]

ExxonMobil a foré le premier puits de gaz de schiste en Hongrie dans la fosse Mako, en 200988.

Pologne[modifier]

En 2010, la Pologne importe les deux tiers de son gaz naturel de Russie. Des travaux récents indiquent que la Pologne renferme d'importantes ressources de gaz de schiste. Si les estimations récentes sont exactes, le pays jouirait de réserves de plus de 3000 milliards de mètres cubes89, soit plus de 200 fois la consommation annuelle. Selon l'Energy Information Administration américaine, la Pologne disposerait plutôt de 5300 milliards de m³ de réserves de gaz de schiste, soit près de 400 fois sa consommation annuelle : elle aurait alors 1/3 des réserves européennes, devant la France et la Norvège90.

Ces ressources de gaz de schiste pourraient accroître considérablement les réserves prouvées de l'Union européenne, et réduire les importations de gaz en provenance de Russie91,92.

Outre quelques gisements en Haute et Basse Silésie, en octobre 2011, le ministère de l'environnement polonais avait accordé environ 100 concessions, couvrant 37 000 km2 (12 % du territoire national)90. Des gisements prometteurs se situeraient à Lublin, en Mazovie et en Poméranie90. Une dizaine de forages d'exploration sont en cours à la date d'octobre 201190.

En octobre 2011, 40 compagnies, la plupart canadiennes et américaines, exploitent des concessions de gaz de schiste90. Parmi les Polonais: PGNiG, PKN Orlen, Mazovia Energy Resources et Lublin Energy Resources. Les firmes étrangères incluent Chevron, Cuadrilla, Aurelian Oil and Gas, Exxon Mobil Exploration, BNK Petroleum, Lane Energy93 et ConocoPhillips94, Lane Resources et Marathon Oil90. Total a racheté à Exxon Mobil 49 % des parts de la concession d'exploration de gaz de schiste près de Lublin90. Marathon Oil a acquis des baux sur une importante concession en Pologne. La société envisage d'explorer les gaz de schiste du Silurien95.

Royaume-Uni[modifier]

Eurenergy Resource Corporation a annoncé son intention de forer pour du gaz de schiste dans le bassin Weald, situé dans le sud de l'Angleterre96.

Suède[modifier]

La Royal Dutch Shell évalue la viabilité des schistes d'Alum, dans le sud de la Suède, comme source de gaz de schiste97,98.

Asie-Pacifique[modifier]

Australie[modifier]

Beach Petroleum Limited a annoncé son intention de forer pour du gaz de schiste dans le bassin de Cooper, en Australie-Méridionale99.

Chine[modifier]

La Chine s'est fixé un objectif de production de 30 milliards de mètres cubes par an à partir des schistes, ce qui équivaut à presque la moitié de sa consommation de gaz en 200865. On rapporte que les zones potentielles sont très répandues en Chine, mais encore peu développées100.

Les bassins du Sichuan, d'Ordos et de Tarim, ainsi que la municipalité de Chongqing et les provinces du Hubei, du Guizhou et du Hunan, possèderaient d'importantes réserves de ce gaz, selon une enquête du ministère chinois du Territoire et des Ressources101.

En novembre 2009, le président américain Barack Obama s'est engagé à partager les technologies d'extraction des gaz de schiste avec la Chine et à encourager les investissements américains dans le développement des gaz de schiste chinois102.

La Chine a ouvert un centre national de recherche sur le gaz de schiste en août 2010 semble souhaiter accélérer la production de gaz de schiste avec ses propres technologies afin d’atteindre l’objectif national de production de 6,5 milliards de m3 de gaz de schiste en 2015101.

Inde[modifier]

Reliance Industries Limited (E & P), RNRL et Genpact ont exprimé leur intérêt dans le développement des gaz de schiste en Inde. Reliance Industries a investi 1,7 milliard de dollars pour acquérir une participation de 40 % dans Atlas Energy, qui possède des droits gaziers dans le Marcellus Shale dans le nord-est des États-Unis103. L'exploitation des gaz de schiste en Inde est compliquée par le fait que les baux d'exploration pétrolière émis par le gouvernement ne sont valides que pour les ressources conventionnelles et ne comprennent pas les sources non conventionnelles, comme le gaz de schiste104.

En août 2010, une délégation de fonctionnaires du Ministère du Pétrole, dirigée par le directeur général des hydrocarbures, a rencontré des représentants de l'US Geological Survey à Washington dans le but d'établir une collaboration afin d'identifier et d'exploiter cette ressource en Inde. Les géologues indiens ont procédé à l'identification préliminaire de certaines zones propices, dont le bassin de Cambay au Gujarat, le bassin Assam-Arakan dans le nord de l'Inde, et le bassin du Gondwana dans le centre du pays105.

Moyen-Orient[modifier]

Turquie[modifier]

Des prospections ont été réalisées dans la province de Diyarbakır et laissent penser que la Turquie abrite dans son sous-sol 20 000 milliards de mètre cube de gaz et 500 milliards barils de pétrole selon les estimations d'ExxonMobil, Shell et TPAO106,107.

Afrique[modifier]

Algérie[modifier]

L'Algérie, quatrième exportateur de gaz au monde, a décidé de développer son très important potentiel de gaz de schiste, estimé par le Ministère de l'Energie à près de 17 000 milliards de m3, soit quatre fois les réserves conventionnelles actuelles du pays. Pour développer ce potentiel, le groupe public Sonatrach a conclu des partenariats avec Shell, Eni et Talisman. En 2011, il a creusé ses premiers puits de gaz de schiste dans le bassin d'Ahnet, près de Tamanrasset.